事例紹介

福井県 南越前町今庄地区

- 対象災害

-

- 洪水

経緯と目的

南越前町今庄地区では、2022年8月4日から5日にかけての大雨により、鹿蒜川の堤防が決壊、JR北陸本線の踏切が水没し、北陸自動車道下り線の敦賀トンネル入り口付近には大量の土砂が流入するなど、深刻な被害が発生しました。JR北陸本線、北陸自動車道、国道8号といった福井県の南北を結ぶ主要な交通網が一時的にまひ状態となりました。

しかし、発災から約2年半が経過した現在においても、被災者同士が当時の経験を十分に共有できていない状況が続いています。ようやく最近になって、少しずつ災害のことを語れるようになってきてはいるものの、被災体験を深く語り合う機会は依然として限られているのが現状です。

そうした中、ふくい逃げ地図研究会会員が、被災者が多く所属する「今庄みんなの集まり」のメンバーに声をかけたことをきっかけに、今回の逃げ地図づくりワークショップが実現しました。

このワークショップは、避難場所や避難経路の認知を促し、地域防災の推進を目的として開催しました。地域住民とともにグループワークを行うことで、地域全体の防災意識の向上を図ることを目指しました。

開催にあたっては、逃げ地図研究会より井上雅子氏を講師に迎え、南越前町で住民向けイベントの企画・運営を行う「今庄みんなの集まり」が主催、「ふくい逃げ地図研究会」が協力して実施しました。

方法と内容

逃げ地図づくりワークショップを開催するにあたり、作成する地図の対象地区および災害想定は「最大想定規模の洪水」に統一しました。地図は、今庄地区の被災地全体が入るA1サイズ・縮尺1/2,500の地形図を用いました。

避難手段については、徒歩を毎分43メートル(雨天かつ夜間の場合はその80%)、自動車を毎分150メートル(同じく80%)と設定しました。

さらに、時間帯や避難手段の違いにより以下の4つの避難条件を設定し、それぞれに応じた逃げ地図を作成しました。

① 昼間・徒歩(大人班・子ども班の2班が実施)

② 昼間・自動車

③ 夜間かつ雨天・徒歩

④ 夜間かつ雨天・自動車

成果と課題

参加者からは、「一人暮らしの高齢者が多く、日ごろからの横のつながりがなければ、いざという時に連携が取りづらい」「この集落は道が狭く、車で避難すると渋滞が心配。徒歩で国道まで歩いたほうがいいかもしれない」「鹿蒜川の堤防は、昔から同じ場所で決壊している」といった地域の課題に関する率直な意見が寄せられました。

今回のワークショップでは、逃げ地図作成という共同作業を通して、地域住民の間での課題認識を深めることができました。特に、子どもたちが参加したことで、地域の災害経験や教訓を次の世代へとつなぐきっかけにもなりました。

また、災害時における高齢者の避難行動や支援体制については、情報が十分に共有されていない現状が浮き彫りとなり、住民同士で今後の対策を議論する場にもなりました。

さらに、今庄地区内でも、自分の集落の被害は把握していても、他集落の被害状況までは知られていないという課題も明らかになりました。

このワークショップを契機に、日常的に災害について話し合える関係づくりを進めるとともに、集落を越えた情報共有と連携を強化し、災害に強い地域づくりを目指していくことが必要と気付きました。

<その後の活動>

「今庄みんなの集まり」の5月の活動として、逃げ地図ワークショップを踏まえたまち歩きを行いました。出発前に水害当時の写真などを見ながらそれぞれが体験したことや見聞きしたことを共有し、避難経路を実際に歩きました。地域に水路が多いこと、普段気にせず上を歩いていた暗渠が大きな被害をもたらしたこと、子どもがスクールバス通学の導入により地域や道を知らなくなってきていることなど、ワークショップ時の話題をさらに深堀した話題が多く出ました。

基本情報

| 開催年月日 | 2025年4月19日(まち歩き 5月17日) |

|---|---|

| 開催場所 | 福井県南条郡南越前町今庄75-6 |

| 主催 | 今庄みんなの集まり |

| 参加対象 | 今庄みんなの集まりメンバー・今庄地区住民・ 越前市役所職員・越前市社会福祉協議会職員他 |

| 参加者数 | 31名 |

| 新聞掲載 | 福井新聞2025年4月20日 読売新聞2025年5月10日 (まち歩き:NHK福井2025年5月17日) |

ワークショップの様子

5班に分かれて逃げ地図づくりに取り組む参加者

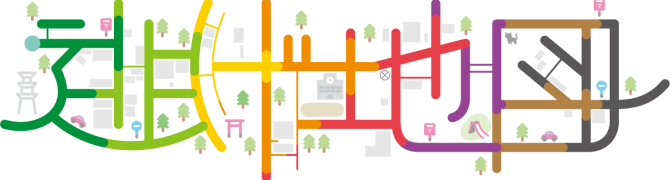

目標避難地点を設定して避難経路を色分け

全員が手も口も動いている

「子ども班」も元気のいい発言がたくさん

班ごとに発表